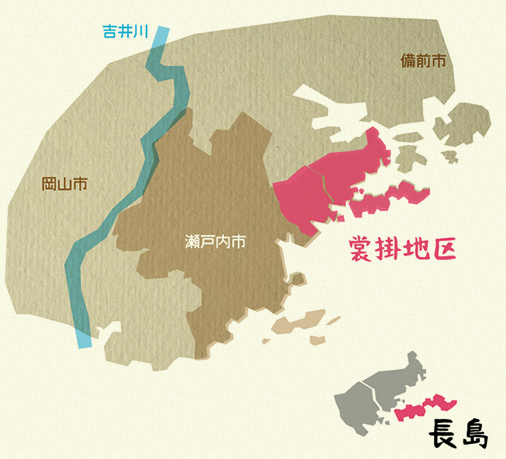

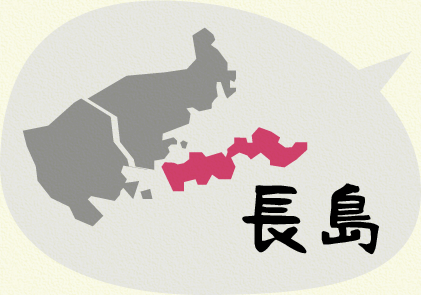

1958年4月1日「もかけ地区」の大元であった 裳掛村は邑久町に編入されました。そして2004年11月1日に岡山県邑久郡邑久町、牛窓町、長船町の3町が合併して瀬戸内市が誕生しました。瀬戸内市は、邑久、牛窓、長船の3つのエリアに分けられますが、「もかけ」は邑久のエリアに属しています。

地名で表すと虫明と福谷を合わせて裳掛(もかけ)と言います。かつて、昭和33年に邑久町に合併される前は裳掛村と言う自治体でありました。

裳掛の名は、間口(まくち)という集落の入江に裳掛岩という岩があり、ここに弘法大師が衣(裳)を掛けて干したという伝説に由来します。

この衣を洗って黒くなった井戸が黒井と呼ばれた。今でも等覚寺境内にこの井戸があります。これが山号の由来ともなっています。

弘法大師が間口集落の家で物干し竿を求めたところ拒まれたので、仕方なく裳掛岩に衣を干したと言われています。

なお、物干し竿を拒んだ家の付近には竹が生えなくなったとの伝承も残っています。